相続などで空き家を所有しているが、売却や利活用などの方針が決まらず放置してしまっている人は少なくないでしょう。

居住地と離れているので管理するのが面倒だったり、思い出があって売却や解体をためらってしまったりするなど、それぞれ事情もあるかと思います。

しかし空き家を放置することにはさまざまなリスクがあります。また空き家の増加は社会問題化しているので法規制も強まっており、放置することで行政からペナルティーを受けるおそれも無視できません。

この記事では、空き家を放置することにより生じるリスクや法的措置、放置しないための具体的な対策について詳しく説明します。

空き家を放置するリスクは?

所有する空き家を放置したままでいると、どのようなリスクが生じるでしょうか。

予想される具体的なリスクについて、順番に紹介します。

劣化によりトラブルを招く

家は人が住まなくなると急速に劣化します。換気が行われず湿気がこもりやすくなると、腐食やカビが発生しますし、給排水管を使用せずに水が流れなくなると、錆びやヘドロの硬化が進んで破損します。また修繕をせずにいることで、雨漏りが放置され風雨が侵入して劣化が加速することにも注意が必要です。

劣化した住宅は次のようなトラブルを生じさせます。

外壁落下

外装材や屋根材が破損し、落下するおそれがあります。

倒壊

空き家の痛みが進行すると、ついには倒壊する可能性もあります。

害虫・害獣の発生

人が住まなくなった家はねずみなどの害獣や、シロアリなどの害虫のかっこうのすみかとなります。

景観の悪化

外壁の破損や汚れ、伸び放題になった草木など荒れ果てた住宅は周辺地域の景観を損ねます。

悪臭

害獣の糞尿やゴミなどが放置され、悪臭が発生します。

不法侵入

壊れた窓などから不法侵入されて居座られると、周辺地域の治安悪化につながります。

枝のはみ出し

伸び放題になった庭木の枝が近隣の敷地や道路にはみ出し、周辺の建物を破損させたり通行人の妨げになったりします。

損害賠償を求められる

空き家を適切に管理しなかったことで、通行人にケガを負わせたり隣家の建物を破損したりした場合、空き家所有者は民法第717条による損害賠償責任を求められる可能性があります。

民法抜粋(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

参照元 : 民法

【損害賠償事例】

外壁材等の落下による死亡事故

劣化した外壁材等が落下して通行人に当たり死亡した場合、5,000万円以上の損害額が試算されています。

| 損害区分 | 損害額(万円) | |

人身損害 | 死亡逸失利益 | 3,400 |

| 慰謝料 | 2,100 | |

| 葬儀費用 | 130 | |

| 合計 | 5,630 |

参照元 : 公益財団法人 日本住宅総合センター『空き家発生による外部不経済の実態と損害額の資産に係る調査』

資産価値が低下する

住宅の資産価値は、築年数が経過するにつれて下落していきます。

ただでさえ下落している上に、放置することで劣化が進んでいる場合は修繕費用がかさむので、さらに資産価値が下がります。

いざ売ろうと思っても、不動産業者の立場からすると転売するためには多額の費用がかかるため、大幅なマイナス査定は避けられないでしょう。

固定資産税などが上がる

通常は、住宅など居住建物の敷地である「住宅用地」には、固定資産税などの算定の元となる課税標準を引き下げる特例が認められています。例えば固定資産税では、面積200㎡以下の小規模住宅用地の部分については課税標準が6分の1、面積200㎡を超える一般住宅用地の部分については課税標準が3分の1に減額されます。

ところが、行政から管理不十分な空き家(特定空家、管理不全空家)として指定され、指導に従わずにいると、この特例措置が受けられなくなるのです。

| 種類 | 小規模住宅用地(200㎡) | 一般住宅用地(200㎡) |

| 固定資産税 | 課税標準の6分の1に減額 | 課税標準の3分の1に減額 |

| 都市計画税 | 課税標準の3分の1に減額 | 課税標準の3分の2に減額 |

「特定空家」などについては、次の章で説明します。

空き家を放置すると「特定空家」に認定される

空き家を放置したままでいて行政から周囲に害を及ぼすとみなされると、「特定空家」に認定されペナルティを受ける可能性があります。

「特定空家」とはどういうものか、どのような罰則を受ける可能性があるのかなど詳しく説明します。

「空家法」の制定と「特定空家」

放置された空き家が増えて社会問題となったことを受けて、2014年に制定されたのが「空家等空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」です。

それまでは、空き家が劣化してトラブルを招きかねない状態になっても、所有権の壁に阻まれ行政が十分に関与することができませんでした。

空家法の制定により、倒壊する危険性が高いなど周囲に大きな悪影響を与える空き家を、市区町村が「特定空家」に指定し所有者に対して指導や勧告、それでも改善されない場合は強制的に撤去するなどの対応ができるようになったのです。

「特定空家」に認定されるのは次のような状態の空き家です。

- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

参照元 : 空家等対策の推進に関する特別措置法

2023年の法改正でさらに厳しく

空家法の制定後も、居住目的のない空き家の増加は止まりませんでした。また「特定空家」になってから対応するのではなく、その前の段階から管理の確保を図るべきだという観点から、2023年12月に空家法の改正が行われました。

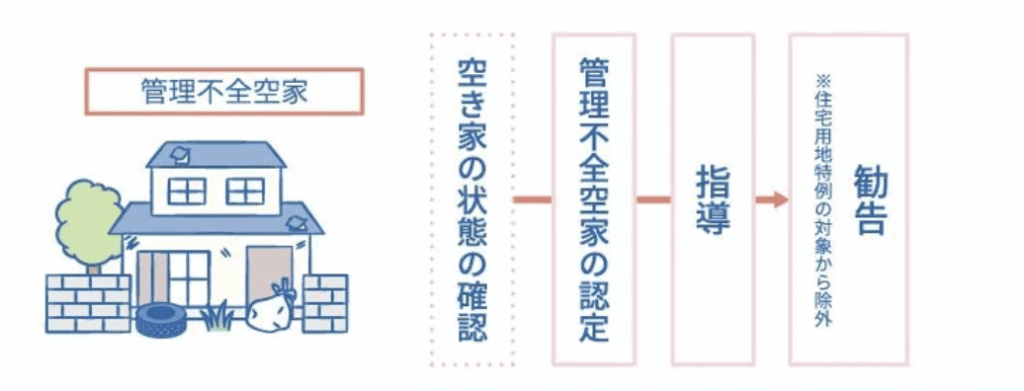

改正により新たに設けられたのが「管理不全空家」という区分です。適切に管理されておらず、そのまま放置すれば「特定空家」になる可能性のある空き家が、「管理不全空家」として位置付けられ、指導・勧告の対象となりました。

また特定空家の除去等、つまり解体撤去を市区町村が代執行することが容易になりました。

「特定空家」や「管理不全空家」に指定されるとどうなる?固定資産税や罰金は?

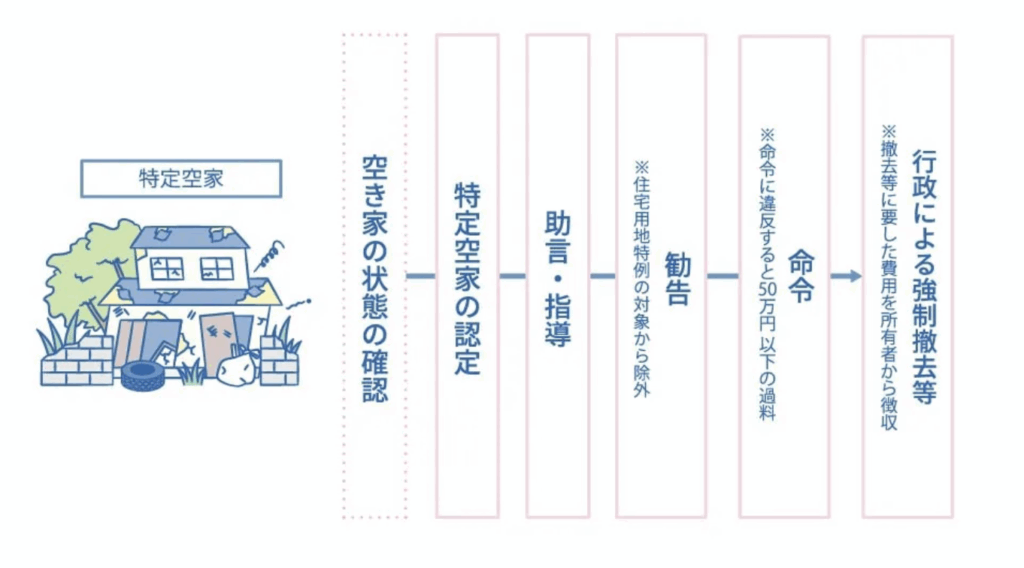

「特定空家」と認められると、まず市区町村は所有者に適切な管理をするように「助言」や「指導」を行います。それでも改善が見られない場合は所有者は「勧告」を受けることになり、この段階で敷地にかかる固定資産税や都市計画税の住宅用地特例が受けられなくなります。

「勧告」を無視していると、次に受けるのが「命令」です。命令に従わないと50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等が行われる可能性もあります。撤去に要した費用を最終的に払うのは、所有者自身です。

放置すると特定空家になる可能性があるとして、市区町村から「管理不全空家」と認定されると、所有者は「指導」を受けます。「指導」に従わないでいると、次に来るのは「勧告」です。「特定空家」の場合と同様に敷地にかかる固定資産税や都市計画税の住宅用地特例が受けられなくなります。

空き家を放置しないための対策は?

空き家を放置するとさまざまなリスクが生じることは、おわかりいただけたかと思います。では空き家を放置しないためには、どのような対策があるでしょうか。

具体的な方法を順番に解説します。

空き家として管理する

対策としてまず考えられるのは、当面の間は空き家のまま管理するというやり方です。その場合は定期的に訪問して次のような管理を行いましょう。

- 通気や換気

- 給排水設備の通水

- 清掃

- 庭木の剪定や草刈り

- 郵便物の確認

- 雨漏り、屋根材や軒の破損、外壁の剥がれなどの点検

自分で行うのが難しい場合は、不動産会社が行っている空き家管理サービスを利用するのも一つの方法です。一通りの点検と換気、通水、簡単な清掃込みでおおむね1万円台で利用できます(修繕や庭木の選定費用などは入っていません)。

いずれにせよ、空き家のまま管理を続けるのは問題の先送りに過ぎないということには、注意が必要です。適切に管理を行ったとしても、家は活用されないまま劣化していきます。最終的にどうするのか決めておく必要があります。

空き家を売却する

建物の老朽化がそれほど進んでいない状態ならば、空き家ごと土地を売却して現金化するのも一つの方法です。売却益が得られますし、固定資産税や都市計画税も払わなくて済みます。

一方老朽化が進んでいる場合は、解体費用がかかる分更地で売るよりも大幅に低額になったり値段がつかなかったりする可能性があります。このようなケースでは、売却益を優先するのか、空き家を手放すことを優先するのか決めておくとよいでしょう。

なお空き家とその敷地を相続などで取得した場合は、売却にあたって一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。ただし2027年12月31日までに売却することが必要です。

参照元 : 国土交通省『空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)』

空き家を賃貸に出す

空き家が老朽化していない場合は、賃貸経営を行うことも考えられます。家賃収入が得られますし、固定資産税や修繕費用などを費用として計上し所得税の控除を受けることもできます。

ただし賃貸に出しても、借り手がつくとは限らないことには、注意が必要です。一般的には賃貸に有利な条件は、立地が良いこと(駅に近く交通の便が良いなど)と築年数が浅いことです。また物件が大都市圏にあるのか地方都市にあるのか、市街地にあるのか郊外にあるのかなどによっても、条件が変わってきます。

交通の便が悪く築年数が経っている物件であっても、条件次第では借り手がつく可能性もあります。家賃収入を重視するのか、家賃は安くても空き家にしないことを重視するのかなど、優先順位を決めておきましょう。

家自体を利活用する

空き家をを有効に利活用するには、賃貸の他にも以下のような方法が考えられます。

民泊

増加を続けるインバウンド需要に対応し、住宅を宿泊場所として提供するもの。2018年6月の住宅宿泊事業法施行により、法の管理による営業が認められた。

貸しスペース

イベントやウェディング、企業のセミナーや会議などの用途で需要がある。

グループホーム

認知症の高齢者が共同生活するための介護施設として需要が拡大。

シェアハウス

一つの家に複数人が共同で暮らす賃貸物件。

マイホーム借り上げ

移住・住みかえ支援機構(JTI)が介在して家を借上げ、第三者に転貸する仕組み。

地域コミュニティの交流スペース

空き家を地域住民の交流の場として活用するもの。

こども食堂

経済的に恵まれない子どもたちなどに食事を提供する福祉活動の拠点で、空き家の活用手段としても注目されている。

更地にして売却する

空き家を解体・撤去し更地にして売却する方法も考えられます。購入者からすると土地の利活用がしやすく不動産としての価値もわかりやすくなるので、空き家が残った状態よりも売りやすくなります。

一方で、解体費用がかかることや、住宅用地の特例が受けられなくなり土地が売れるまでの間に固定資産税や都市計画税が高額になることには注意が必要です。

なお「空き家を売却する」で説明した通り、空き家とその敷地を相続などで取得した場合は、更地にしたとしても売却にあたって一定の条件を満たせば、同様に譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることが可能です。

更地にして利活用する

更地にした状態で売却せず、利活用する方法もあります。駐車場にして貸し出すことなどが考えられますが、場所によってはニーズが少なく思うように賃料が得られない可能性があります。

また当然ながら、住宅用地の特例を受けることはできず固定資産税などは高額になりますので、それに見合った賃料収入が得られるのか見極める必要があるでしょう。

まとめ

相続などで取得した空き家を放置したままでいると、さまざまなリスクが生じます。劣化により近隣住民などとのトラブルを招いたり、他人の身体や財産を傷つけて損害賠償を求められたりするおそれがありますし、資産価値の低下や税負担増などにつながりかねないことも要注意です。行政から「特定空家」や「管理不全空家」に指定され、さらに放置した場合は、罰金を課されたり行政代執行で撤去されて代金を請求されるケースもあり得ます。

空き家を放置しないための対策としては、空き家のまま管理したり、売却や賃貸その他利活用することが考えられます。また空き家を解体して更地の状態にした上で、売却や利活用する方法もあります。

いずれにせよ先延ばしにせず早めの対策をとることが大切です。自分で対処することが難しいようであれば、不動産・相続などの専門家や行政に相談するのもよいでしょう。

他人に迷惑をかけたり大きな経済的損失をこうむる前に、速やかに行動しましょう。

コメント